長尺の UE5 MetaHuman Animator によるフェイシャルキャプチャーのテストをしてみたいと思っていたので、今の自身の状況を語ってみることに。

最近はいろいろあって、というかあり過ぎて困っているので、いろいろ愚痴ってみることにしました。

「人は愚痴には饒舌(じょうぜつ)になれる」

ですから・・・

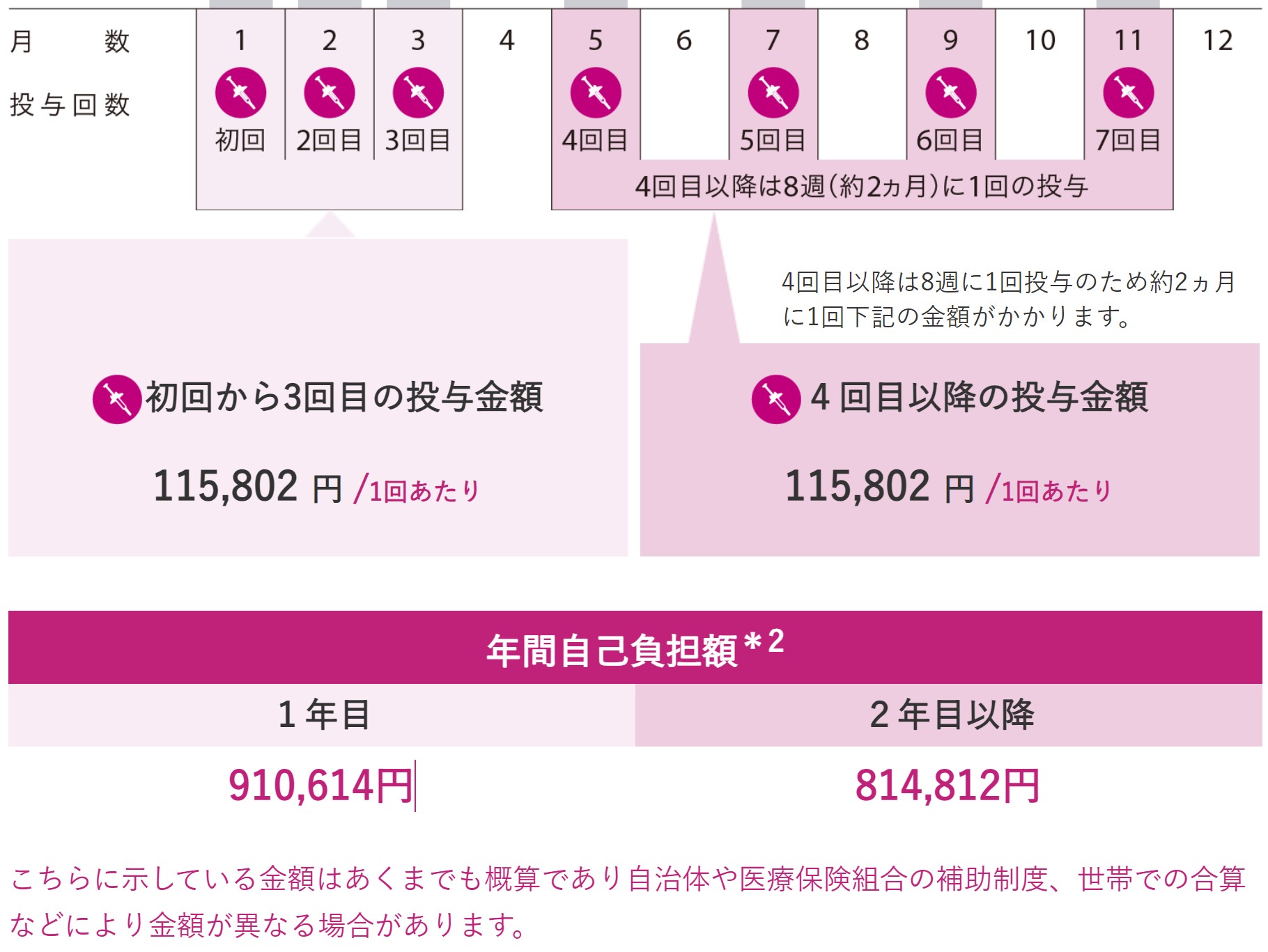

話しているのは子供の頃から今まで、長年にわたって様々な症状 ( 頭痛、息切れ、慢性鼻炎、喘息発作、耳管開放、耳管狭窄、体調不良 etc.. ) に悩まされていたのが、4回のアナフィラキシーショックによる発作での入院で ” 好酸球 ” によるものではないかという診断が下されたことと、そして発作を防ぐためにはやたら高額な注射のを打つ必要があるといわれ引いていること。

そして、画像生成 AI によって広告関係からの期間契約を絶たれてしまったという、CGデザイナーに迫る ” 人類暗黒時代の幕開け ” にも・・・

長尺のクリップを MetaHuman Animator で処理する検証の結果

動画の制作にかかった時間は13時間前後。

・3h : iPhon の Live Link Face でフェイシャルキャプチャー(リテイク5回)

・1h : MetaHuman Identity での下準備

・1h : OKテイク ( 13分間 ) のクリップを MetaHuman Animator で処理 (50分前後)

・10m : アニメーションデータで保存しレベルシーケンスでモデルに適用

・2h : ライティング、カメラの設定

・15m : Rowland VT-4 で収録した自身の音声をVC処理

・1h : 音声を Audition で編集(ノイズ等の除去)

・1h : リアルタイム再生をスクリーンレコード

・1h : sunoによるBGM作成。

・2h : AfterEffects で軽微な編集と書き出し

※” h ” は掛かった時間。音声の言い間違い等に関する再集録は除く

好酸球、アナフィラキシーショックに関して

病状に関し現状分かっていることとしては ” 好酸球 ” という白血球の一種が原因不明の増殖をしているために、アレルギー反応を過剰に誘発させアナフィラキシーショックを起こしてしまうということ。

ただし、通常 ” 好酸球 ” は寄生虫感染に対して反応するするのが一般的ではあるが、原因不明な状態で好酸球が増殖してしまうことも多いらしい。

私は後者なので増えた原因特定ができてはいないが鼻の中にポリープ (鼻茸) が多くあるため、好酸球性副鼻腔炎の可能性が高い。好酸球性副鼻腔炎は鼻の中にポリープを多発する慢性副鼻腔炎で、一般的な慢性副鼻腔炎とは異なり、増殖するポリープに好酸球が含まれていることが多く、その好酸球が喘息の原因となったりアナフィラキシーショックを引き起こす。

今後は通院でポリープの検査、4回目のCT、血液検査(もう回数は数えきれない)をしながら難病認定をしてもらえる状態かをみていくことになっています。

1年間で5回目となる救急搬送だけはゴメンです・・・

AIに仕事をとられた件に関し思うこと

今後、画像生成AIが実写やCG分野の ” こだわりの少ない ” 分野で静止画や動画をほぼ独占していくものと思います。 ” こだわりの少ない ” というのは「ああしたい」「こうしたい」等のこだわりがあまりシビアではなく、ある程度の方向性をプロンプト入力し生成されたら、それでOK・・・という感じのもの。

つまり簡単なものはクライアント自身の企画部や広報部で作ってしまえるようになるため、制作会社にはAIでは簡単につくれないものがアウトソースされる時代がくるかと考えます。

まだAIは、完全に指示通りのものを正確に生成することができません。こだわりや「この様でなければならない」といった制約があったり、細かな部分で正確さを求められるものには向かないのが現状です。

3DCGは終わりなのか?

3DCGとAIの現時点での決定的な違いは、AIがまだ映像や画像から得た情報を主に平面情報とし扱っている点。3Dで認識しているものではないので、画像生成時は立体的に3DCGに比べ無理が出る部分も多いかと思います。

AIはザックリいうと、

「学習した大量の ” モーフィングパターン ” を持っていて、それらをブレンドしている」

ようなもの ( 実際は違います )。

なので、そもそも現状平面ベースなため、3DCGのような立体的で正確なものを作成使用したい場合は難しい部分も多い。またユニークなエッセンスが必要になった場合、それらの足らない情報は適切(※)に学習させる必要がある。

※簡単に”学習させればよい”というものではなく、適切に学習させないと学習不足になったり、逆に過剰に学習させることで過学習となってしまい失敗するリスクもある。

AIは自身では作れないような絵をサクッと作ってくれるが、自分の欲するものはサクッとは作ってくれない。

3DCGをこれから、またはこれからもやっていこうと思うのであれば、3DCGの長所を生かした作品を作っていくしかないでしょう。

3DCGをこれからもやっていこうとするのであれば、「更に3DCGを極めていく」しかない。

もちろん使えるところにはAIを導入しうまく共存していくことが必要になってくると思います。。。

任せられる部分はAIに託し、自身は追求すべき部分に注力しクオリティーアップを図る!!

私は4~5年前からAIによるCGは独自に検証をしていて、それでも2年前に3DCGに賭けていこうと思い立ちました。それは何故かというと、AIの進化をみていてもなお、「もっと自由に絵を作りたい」「思ったように動かしたい」という部分ででした。ガチャ要素が強く、思ったものが生成できないため慢性的にストレスが溜まってイライラさせられるのが不満です。

ただ、リアルさではAIがダントツさを持っています。

それでも私が2年前に思ったのは3DCGも堅実にリアルなものへと進化しているという点です。

そこで私は ” ガチャなAI ” ではなく ” コントロールできる3DCGを選ぶことにしました。

ただ、私はセンスがないので、その部分はAIさんに助けてもらおうかと思っています。

3DCGはまだ未来はある